الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي

ولكن مالم يفصح عنه الروبوت - وما لم يدركه طفلي الصغير بطبيعة الحال - أنه لكي يصيغ له هذه النصيحة حول كيفية ترشيد المياه، كان قد تجرع لتوه زجاجة مياه عذبة كاملة لكي يبرد عقله الإلكتروني الذي اشتعل حرارة أثناء التفكير.. إنها مفارقة العصر فنحن "نحرق الموارد لنحصل على إجابة حول كيفية توفيرها، في عالم يعاني أساساً من أزمة عطش".

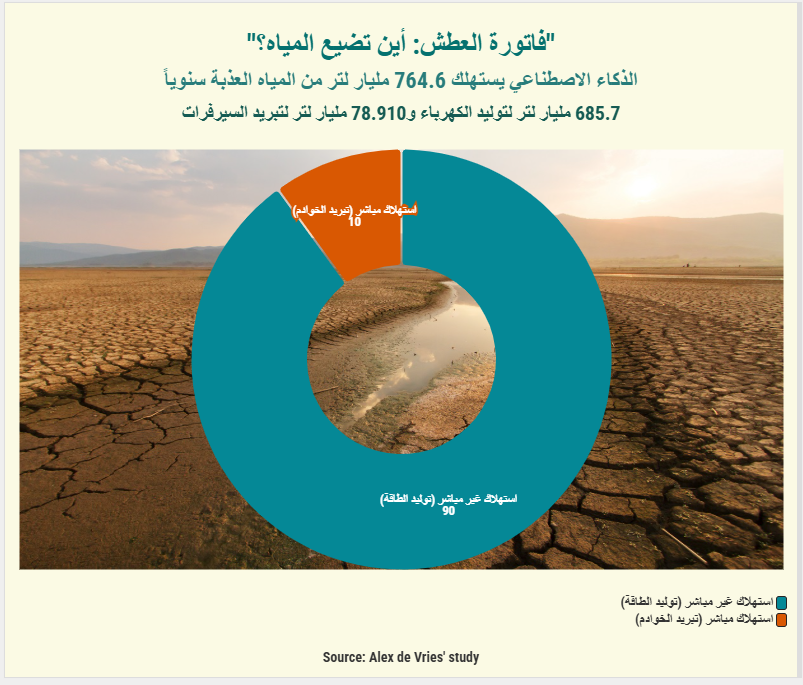

قد تبدو عبارة "تجرع زجاجة مياه" مجازاً أدبياً، لكنها للأسف حقيقة علمية صارخة. ففي لغة الأرقام التي تترجم فضولنا الرقمي إلى تكلفة بيئية، كشفت دراسة حديثة لجامعة كاليفورنيا (ريفرسايد) قادها البروفيسور شاولي رين (Shaolei Ren)، أن دردشة عابرة مع (GPT-3) تتراوح بين 20 إلى 50 سؤالاً تلتهم حوالي 500 ملليلتر من المياه العذبة، هذا يعني أن كل 100 كلمة فقط يكتبها الروبوت لك تكلف البيئة نصف لتر من المياه. قد تبدو الكمية ضئيلة في عين الفرد، لكن أمام مليارات الأسئلة اليومية - في ظل توافر تلك الروبوتوت في يد كل مواطن وسهولة الوصول لها - نكتشف أننا أمام "نهر من المياه العذبة" يتدفق في الاتجاه الخاطئ.

تكلفة الفضول الرقمي

فعندما تتحول الأرقام من المليلترات إلى الملايين. ووفقاً لتقرير معهد دراسات البيئة والطاقة EESI ، يستهلك مركز بيانات ضخم واحد ما يصل إلى 5 مليون جالون – ما يوازي 19 مليون لتر - من المياه يومياً، وهو رقم يعادل استهلاك بلدة كاملة يقطنها 50 ألف نسمة. وعن مرحلة التأسيس وحدها، كشفت مدونة الحكومة البريطانية لتكنولوجيا المعلومات UK Gov Blog – في سبتمبر الماضي أن تدريب نموذج GPT-3 فقط ليخرج إلى النور استهلك 700 ألف لتر من المياه النقية، قبل حتى أن يبدأ في الرد على سؤال واحد.

ووفقا لتلك الأرقام تحمل التوقعات المستقبلية نذير خطر حقيقي، وتقول مدونة الحكومة البريطانية أن الطلب العالمي للمياه من قطاع الذكاء الاصطناعي سيقفز بحلول عام 2027 ليتراوح بين 4.2 و 6.6 مليار متر مكعب، وهو رقم ضخم يكفي لري آلاف الأفدنة أو سد رمق قٌرى كاملة تعاني من الجفاف.

كيف "يشرب" الذكاء الاصطناعي مياهنا؟

ولكن كيف يشرب الذكاء الاصطناعي مياهنا؟.. تخيّل أن جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك يسخن عندما تشاهد فيلماً، فتبدأ مروحته الداخلية بالدوران السريع لإخراج الحرارة. الآن، ضاعف هذا المشهد ملايين المرات، فمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ما هي إلا عبارة عن "مستودعات عملاقة" تضم آلاف الخوادم - الكمبيوترات الفائقة - التي تعمل ليل نهار دون توقف، فتولد حرارة هائلة لدرجة أنها قد "تذوب" حرفياً إذا لم يتم تبريدها باستمرار.

ولأن الهواء وحده لا يكفي لتبريد هذه "الأفران الرقمية"، تلجأ الشركات إلى "التبريد المائي". حيث تمر مياه باردة في أنابيب تحيط بالأجهزة لتمتص حرارتها. ثم تتبخر في الهواء، هذا "التبخر" هو الثمن الذي ندفعه؛ فكل استعلام ترسله للذكاء الاصطناعي يٌخرج كمية من المياه النقية من النظام البيئي للأبد تاركةً وراءها مخزوننا المائي أكثر شٌحاً، "وكلما زادت عبقرية الآلة كلما زاد عطشها.

حين "تأكل" الكهرباء قطرات الماء

لكن القصة لا تنتهي عند جدران مركز البيانات؛ فهناك "عطش خفي" أشد فتكاً يحدث بعيداً عن أعيننا. فلكي تظل هذه الخوادم العملاقة تعمل، فهي تحتاج إلى كميات هائلة من الكهرباء لا تتوقف لثانية واحدة. هذه الكهرباء لا تأتي من الفراغ، بل يتم توليدها في محطات ضخمة هي في الحقيقة "وحوش مائية" بحد ذاتها. فلكي تُنتج الكهرباء، تقوم هذه المحطات باستهلاك كميات هائلة من مياه الأنهار. لذلك، نحن أمام عملية استنزاف مزدوج الأولى لتبريد الأجهزة داخل المركز، والثانية غير مباشرة في محطة الكهرباء.

تكتسب هذه الأرقام دلالتها المرعبة عند وضعها في سياقها الإنساني والبيئي. فبينما تغطي المياه 70% من كوكبنا، فإن المياه العذبة المتاحة للاستهلاك لا تتجاوز 0.5% فقط من هذا الرقم، وفقاً للأمم المتحدة. وفي ظل وجود 1.1 مليار شخص يفتقرون للمياه، ووفاة مليوني شخص سنوياً بأمراض مرتبطة بها، تختار شركات التكنولوجيا مواقعها في مناطق الخطر؛ إذ يكشف تقرير مدونة الحكومة البريطانية أن 55% من مراكز البيانات العالمية تقع في أحواض أنهار ذات مخاطر عالية، بينما تسحب 20% من مراكز البيانات الأمريكية مياهها من مناطق تعاني بالفعل من إجهاد مائي، مما يضع التكنولوجيا في منافسة مباشرة مع حق البشر في الحياة.

استهلاك المياه يرتفع لمستويات قياسية

وتؤكد الأمم المتحدة أنه عالمياً استهلاك المياه تضاعف 6 مرات في القرن الماضي، وما زال ينمو بنسبة 1% سنوياً وهي نسبة ضخمة، في حين عربيا نحن نستهلك أكثر مما يتجدد، وتقول بيانات الأمم المتحدة (UN Water) أن "الطلب العالمي على المياه من المتوقع أن يزيد بنسبة 20-30% بحلول 2050، ويعود جزء كبير من هذه الزيادة للقطاع الصناعي وتوليد الطاقة"، فبينما تحاول الدول ترشيد المياه، يأتي قطاع "التكنولوجيا ليزيد الطلب عليها فجأة.

ورصد تقرير الأمم المتحدة للمياه العالمي: "جفاف القارات: تهديد لمستقبلنا المشترك"، تراجع المياه العذبة عالمياً حيث يفقد العالم 324 مليار متر مكعب سنوياً، وهو ما يكفي لتلبية الاحتياجات السنوية لـ 280 مليون شخص، كما انخفضت احتياطيات المياه العذبة العالمية – وفقا للتقرير - بمتوسط 3% من إجمالي الإمدادات سنوياً، ووصلت النسبة إلى 10% في المناطق الجافة بالفعل.

العالم العربي وسط الأفقر مائيا

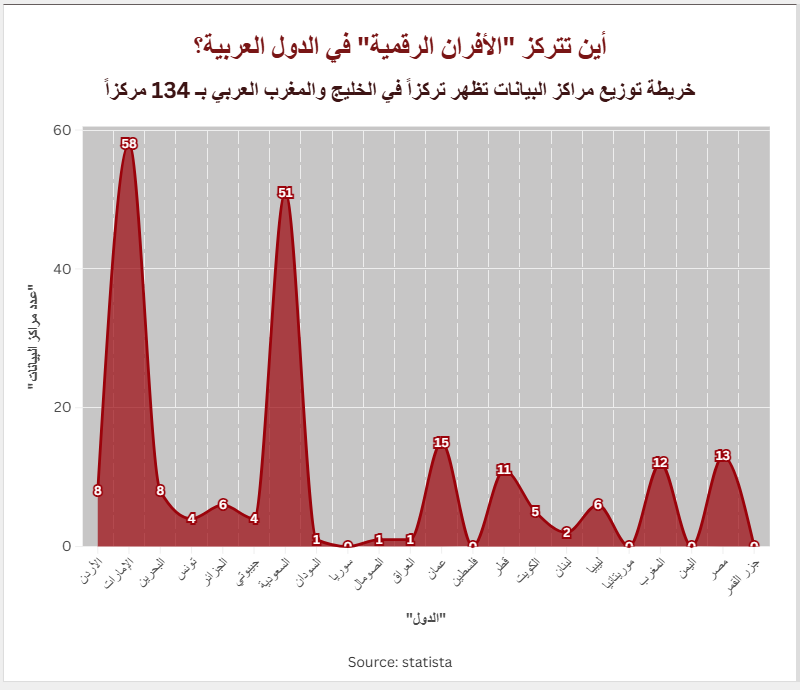

"وسط هذا المشهد العالمي القاتم، لا تقف منطقتنا العربية كمتفرج بل كضحية أولى، فنحن -وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة- أفقر مناطق العالم مائياً. وهنا، يتحول الحديث عن توطين مراكز البيانات - بدون ضوابط محددة - من "إنجاز تقني" إلى تهديد وجودي، فبينما تشد شركات التكنولوجيا رحالها نحو الجنوب العالمي هرباً من رقابة الشعوب الغربية على مواردها، نجد أنفسنا اليوم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – بعد أن أصبحنا ساحة لاستثمارات تكنولوجية مليارية – في مواجهة مباشرة مع "الروبوتات العطشى".

وفي السياق المحلي، تشير خرائط "معهد الموارد العالمية" (WRI) إلى أن 13 دولة عربية تقع بالفعل تحت خط "الإجهاد المائي الشديد"، كما يحذر تقرير للبنك الدولي في 2024 من انخفاض حصة الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لما دون 500 متر مكعب سنوياً بحلول عام 2030، مما يعني أن كل قطرة تستهلكها هذه الخوادم هي قطرة مخصومة مباشرة من حصة المواطن العربي في مياه الشرب.

توطين الذكاء الاصطناعي تهديد للمواطن العربي

وهذا ما يؤكده الدكتور خالد أبو زيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة «سيداري»، عضو اللجنة التنظيمية للمنتدى العربي للمياه، الذي يصف الأمر لليوم السابع بـ"التهديد النوعي الجديد". ففي حين نلوم الزراعة، نغفل أن الروبوتات تنافسنا على أغلى قطرة ماء لدينا، مياه الشرب النقية، حيث أشار الخبير الدولي إلى أنه رغم استحواذ الزراعة على نصيب الأسد (80-90%) من الموارد المائية في منطقتنا العربية -التي تصنف كأحد أفقر المناطق مائياً- إلا أنه يصف مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بأنها "تهديد نوعي جديد".

ويفند أبو زيد هذا التهديد في ثلاثة أسباب جوهرية؛ الأول هو "المنافسة على المياه العذبة المنقاة"، حيث تتطلب أنظمة التبريد التقليدية مياهاً نقية جداً لحماية السيرفرات، وهي نفس نوعية المياه المخصصة للشرب التي يتم الإنفاق كثيراً عليها لتنقيتها وتوصيلها للمناطق الحضرية.

والسبب الثاني – وفقا لخالد - هو "التركيز الجغرافي"، حيث يتركز الاستهلاك الضخم في نقطة واحدة (مركز البيانات)، مما يضغط على الشبكة المحلية بشكل قد يفوق طاقة الأحياء المجاورة. أما السبب الثالث والأخطر فهو "فواقد البخر"؛ فعلى عكس الاستهلاك المنزلي الذي يعود حوالي 80% منه للصرف الصحي، فإن تبريد السيرفرات يعتمد على تبخير الماء، مما يعني خروجه نهائياً من الدورة المائية المحلية."

19 دولة عربية في دائرة الخطر

"وينقلنا عضو اللجنة التنظيمية للمنتدى العربي للمياه إلى الصورة الأكبر، مشيراً إلى واقع مائي حرج؛ فهناك حوالي 19 دولة عربية من أصل 22 تقع تحت حد الفقر المائي (1000 متر مكعب للفرد سنوياً)، ومنهم حوالي 13 دولة تحت حد الفقر المائي الحاد (500 متر مكعب).

ويحذر أبو زيد من أن هذه المؤشرات وُضعت أساساً بناءً على الاحتياجات التقليدية (منزلية، زراعية، صناعية)، ولم يكن في الحسبان الاحتياجات المائية لتبريد مراكز الذكاء الاصطناعي التي تتزايد يوماً بعد يوم في المنطقة العربية. وبالتالي، فإن إضافة هذه المراكز الشرهة للمياه النقية يزيد من إشكالية الفقر المائي، ويضع عبئاً جديداً على المياه العذبة المتجددة والجوفية غير المتجددة، فضلاً عن زيادة الضغط على محطات التحلية في الدول التي تعتمد عليها، وهي عملية تستهلك طاقة هائلة أيضاً."

شعوب الغرب ترفض دفع فاتورة الذكاء الاصطناعي

وبينما يستيقظ الوعي البيئي في دول الشمال العالمي، يبدو أن شركات التكنولوجيا الكبرى بدأت في إعادة توجيه بوصلتها نحو دول الجنوب العالمي لتصدير أزماتها البيئية. ففي الولايات المتحدة، نجحت الاحتجاجات الشعبية والتحالفات التي تضم أكثر من 230 منظمة بيئية في تعطيل 16 مشروعاً لمراكز بيانات بقيمة 64 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، مدفوعة بمخاوف حقيقية من أن يؤدي "جنون الذكاء الاصطناعي" إلى رفع فواتير الكهرباء والمياه على ملايين الأمريكيين.

ولكن، هذا "الانتصار البيئي" في فرجينيا وجورجيا له وجه آخر مظلم؛ إذ يدفع الشركات للهروب باستثماراتها المليارية نحو مناطق مثل الشرق الأوسط وإفريقيا والهند، حيث البيئة التشريعية أكثر تسامحاً والحاجة للاستثمار الأجنبي تفوق المخاوف من "جفاف الصنبور"، فنحن أمام نمط جديد من "تصدير العطش"؛ فبينما يرفض المواطن في الشمال أن يساهم الذكاء الاصطناعي في نفاذ موارده، يتم استغلال حاجة دول الجنوب "للسيادة الرقمية" لبناء هذه المنشآت فوق خزانات مياهها الجوفية المنهكة. وبهذا، يتحول الذكاء الاصطناعي من أداة للابتكار إلى أداة لترسيخ "اللا مساواة البيئية"، فتنعم دول الشمال بخدمات الخوارزميات الذكية، بينما تتحمل دول الجنوب فاتورة تبريدها من أمنها المائي ومستقبل أجيالها.

مخاطر الذكاء الاصطناعي تتضاعف في المناخات الحارة

ولكى نفهم كيف ينعكس التوسع في إنشاء مراكز البيانات بالدول العربية وافريقيا على المواطن تواصل برلماني مع - أصحاب دراسة "عطش البيانات" - كل من عالم البيانات في معهد الدراسات البيئية بأمستردام أليكس دي فريس والبروفيسور في جامعة كاليفورنيا شاولي رين، حيث أكدا في تصريحات خاصة أن قدوم تلك المراكز للشرق الأوسط لن يكون بالأمر اليسير، وأشار رين إلى أن تقديراته السابقة باستهلاك 500 مل مياه عذبة لكل محادثة قصيرة كانت تخص نموذجاً محدداً (GPT-3-175B) ولإنتاج عدد معين من الردود. لكنه يؤكد حقيقة فيزيائية لا مفر منها: "'بشكل عام، يستهلك نظام التبريد نفسه كمية أكبر من المياه في المناخات الأكثر حرارة وهو ما ينطبق تماماً على أجواء الخليج وشمال أفريقيا".

ويفجر رين مفاجأة غير سارة للدول النامية: مؤكداً أنه عادةً ما يكون استهلاك مراكز البيانات من المياه الصالحة للشرب، مؤكداً أن معظم مراكز البيانات في الولايات المتحدة تستخدم مياه الشرب من الشبكة العامة وبالتالى هى تٌزاحم المواطن، بينما قلة فقط تستخدم المياه المستصلحة، محذرا من أن مراكز البيانات تستهلك كميات أكبر بكثير في الصيف مقارنة بالشتاء، وفي مواقع معينة وأشهر محددة، وهذا قد يشكل ضغطاً حقيقياً على إمدادات المياه المحلية، منافسةً بذلك السكان في ذروة عطشهم.

الخيار بين تشغيل مراكز البيانات أو فتح المدارس

في حين انتقل بنا أليكس دي فريس إلى مشهد قاتم في مواجهة الادعاءات البراقة لشركات التكنولوجيا التي تروج لـكفاءة نماذجها الجديدة، فعندما سألناه عن الخطر الذي يهدد الشبكات الهشة في دولنا النامية من المياه والكهرباء، لم يستخدم دي فريس لغة الاحتمالات، بل لغة الوقائع الصادمة. يقول: "لدينا سعة طاقة محدودة، ولا يمكننا إنفاق الواط الواحد إلا مرة واحدة. إذا امتلأت الشبكات وسمحنا لمراكز البيانات بالاستحواذ، فلن يتبقى شيء للآخرين".

ولا يكتفي بالتحذير النظري، بل يستدعي مشهداً مأساوياً من قلب أوروبا المتقدمة، ليكون عبرة لدول الجنوب، قائلاً: "في بلدي الأم هولندا، أصبح الأمر ملموساً للغاية؛ حيث تم اتخاذ قرار بتوفير الطاقة لمركز بيانات بدلاً من مدرسة، التى توقفت عن العمل لأن الشبكة كانت مزدحمة. هذا ليس خطراً مستقبلياً، هذا يحدث بالفعل الآن". وإذا كانت المدارس تُطفأ أنوارها في هولندا لصالح الخوادم، فماذا سيكون مصير المستشفيات والبيوت في شبكاتنا العربية المنهكة؟.

وأظهر البحث الذي أجراه "أليكس دي فريس-جاو" ونٌشر في منتصف ديسمبر الماضي، أنه بنهاية العام 2025 بلغت انبعاثات الكربون الناتجة من أنظمة الذكاء الاصطناعي انبعاثات مدينة نيويورك، واستهلاك للمياه يعادل إجمالي المياه المعبأة التي يتم شربها في العالم أجمع خلال عام واحد. ونظراً لأن شركات التكنولوجيا تحجب بيانات بالغة الأهمية، فإنه يتوقع أن يكون التأثير البيئي الحقيقي للذكاء الاصطناعي يظل بعيداً عن الأنظار إلى حد كبير.

وأكد فريس أنه بناء على الحسابات التي توصلت لها الدراسة استخدمت أنظمة الذكاء الاصطناعي وحدها ما بين 312.5 و764.6 مليار لتر من المياه، وتظهر الحسابات أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تكون مسؤولة عن 32.6 إلى 79.7 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وللمقارنة، بلغت انبعاثات مدينة نيويورك في عام 2023 حوالي 52.2 مليون طن. ويقول دي فريس-جاو: "لذلك، يمكن أن ينتهي الأمر بالذكاء الاصطناعي ببصمة مناخية تضاهي بصمة مدينة عالمية كبرى أو قطاعات أخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة".

نحتاج كهرباء بحجم اليابان

"ولنسف السردية القائلة بأن الذكاء الاصطناعي هو 'المنقذ' لشبكات الطاقة، يستند دي فريس إلى تقرير وكالة الطاقة الدولية (IEA)، الذي خلص إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي الإيجابي على خفض الانبعاثات لا يزال هامشياً تماماً اليوم، وأن المستقبل في هذا الصدد غير مؤكد للغاية.

بل يذهب أليكس لأبعد من ذلك، فبدلاً من أن تؤدي زيادة كفاءة النماذج إلى توفير الطاقة، استُخدمت هذه المكاسب لجعل النماذج "أكبر وأضخم"، مما أدى لزيادة متطلبات الحوسبة. ويختتم دي فريس حديثه لليوم السابع بتشخيص دقيق للحالة: "النماذج الأفضل أدت لتبني واسع للتكنولوجيا، والنتيجة أن الذكاء الاصطناعي أصبح الآن مسؤولاً عن طلب قياسي مرتفع على الطاقة. فنحن ندور في حلقة مفرغة من الكفاءة التي تأكل نفسها".

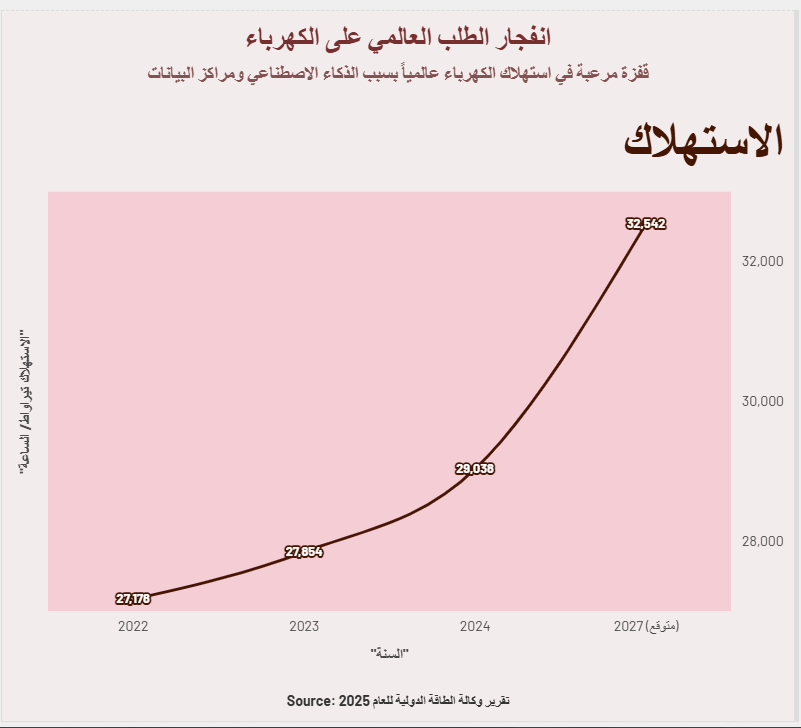

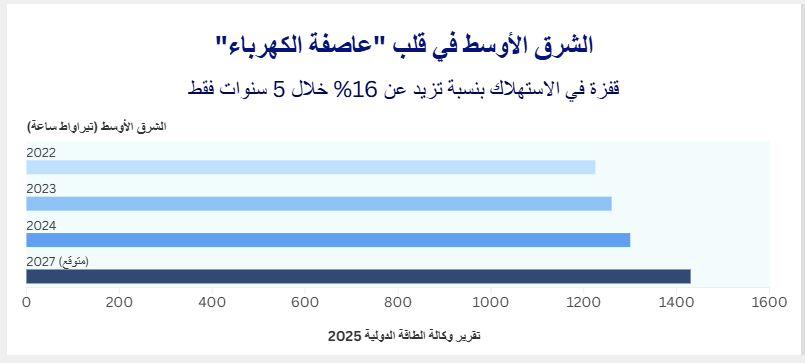

وهنا عطفاً على تصريحات أليكس لليوم السابع وإشارته إلى خطورة ملف الطاقة بحثنا عن تقرير وكالة الطاقة الدولية (IEA) للعام 2025 وقمنا بتحليل دقيق لبياناته، فوجدنا أننا ننتقل من الحديث عن عطش السيرفرات المباشر إلى جريمة بيئية أوسع نطاقاً وأشد فتكاً. فالبيانات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية لا تتحدث عن زيادة عادية، بل تعلن رسمياً افتتاح عصراً جديداً للكهرباء؛ عصر يزحف فيه الاستهلاك العالمي نحو ذروة غير مسبوقة.

تٌظهر الأرقام أن الطلب العالمي على الكهرباء قفز في عام 2024 بنسبة مرعبة وصلت إلى 4.3%، مقارنة بـ 2.5% فقط في العام السابق. هذا التسارع الحاد ليس صدفة، بل هو الانعكاس المباشر لانفجار الذكاء الاصطناعي. وبحلول عام 2027، يتوقع التقرير أن يرتفع الاستهلاك العالمي بمقدار غير مسبوق يبلغ 3,500 تيراواط في الساعة؛ ولتقريب هذه الصورة الصادمة للأذهان، هذا يعني أن العالم يحتاج لأن يبني محطات توليد تعادل استهلاك دولة بحجم اليابان بالكامل كل سنة، فقط لملاحقة نهم مراكز البيانات وأجهزة التكييف التي تبردها."

فخ الاقتصادات الناشئة: 85% من الفاتورة

"وهنا تبرز ملامح الظلم الرقمي في أقسى صورها؛ فالتقرير يؤكد أن 85% من هذا الطلب الإضافي على الكهرباء حتى عام 2027 سيأتي من الاقتصادات الناشئة – ونحن في قلبها. فنحن إذن أمام معادلة صفرية بامتياز؛ فبينما تتسابق دولنا العربية والأفريقية لجذب عمالقة التكنولوجيا وتوفير الكهرباء اللازمة لتشغيل خوادمهم، نجد أنفسنا نضحي بأمننا الطاقي والمائي معاً.

ولكن، لماذا يهمنا نمو الكهرباء في تحقيق يتحدث عن المياه؟ الإجابة تكمن في "الرابط المفقود"، ففي منطقتنا العربية، إنتاج الكهرباء هو عملية شرهة للمياه بامتياز. بالتالي، كل تيراواط إضافي تلتهمه مراكز البيانات، هو في الحقيقة قطرة ماء مفقودة؛ إما تبخرت لتبريد المحطة، أو استُنزفت لتحلية مياه البحر.

إن هذا "الغول الرقمي" الذي يتوقع أن يصل استهلاكه العالمي إلى 32,542 تيراواط ساعة بحلول 2027، يضعنا أمام الحقيقة المرة: نحن لا نستورد تكنولوجيا متطورة فحسب، بل نستورد أزمة طاقة ستؤدي بالضرورة إلى جفاف ما تبقى من آبارنا. وكما يرى الخبراء، فإن استمرار هذا الصعود الصاروخي يعني أننا بصدد إطعام الآلة من لحم شبكاتنا المنهكة، بينما يرتفع مؤشر الكهرباء، ينخفض في المقابل مستوى الأنهار ومخزون المياه الجوفية التي تعتمد عليها الأجيال القادمة.

من كواليس "وادي السيليكون" خبير يكشف الحقائق

وسط عاصفة من التساؤلات حول "وحوش البيانات" التي تزحف نحو منطقتنا، وهل تستحق التكنولوجيا تكلفتها البيئية؟، وما الخيارات أمام دول المنطقة العربية هل تدخل عصر الذكاء الاصطناعي؟، هل تواجه التحديات الناجمة عنه؟ أم تحجم وتعاني عقودا جديدة من التأخر؟، وهنا كان لابد من مواجهة من يجلسون داخل "غرفة العمليات". وفي حديث استثنائي لليوم السابع، أزاح المهندس أحمد بهاء الدين، الموجه الإقليمي لشركة مايكروسوفت الستار عن المشهد الخلفي لهذه الصناعة.

فلم يكن لقائي بالمسئول في إحدى كبار شركات التكنولوجيا مجرد حوار صحفي عابر؛ بل كان "مبارزة" فكرية بين تساؤلات قلقة عن بقاء مواردنا، وبين منطق شركات التكنولوجيا التي تحاول ترويض الطبيعة بالخوارزميات. بدأ الرجل حديثه بحذرٍ مؤكداً أن كلماته هنا تعبر عن رؤيته كخبير تقني ولكنها ليست صوت مايكروسوفت الرسمي، هكذا وضع "سياجاً" قبل أن نبدأ، مؤكداً أن رأي المؤسسة يخرج فقط من القنوات الرسمية، وكأنه يدرك أن ملف "عطش البيانات" هو منطقة ملغومة بالتأويلات.

عندما سألته عن سر هذا التسارع نحو منطقتنا، رسم لي خريطة الزحف الرقمي بدقة جراح؛ موضحاً أن الترتيب بدأ بأفريقيا أولاً ثم الخليج. قائلا :"الأمر ليس عشوائياً، هناك معايير صارمة؛ معيار الطلب، وتوافر البنية التحتية، والخبرات، والقرب من المستخدمين". ثم انتقل للخليج، موضحاً أن الإمارات والسعودية مثل مصر، تمنعان تداول بياناتهما الحكومية خارج النطاق الجغرافي"، فكان على الشركات أن "تحزم حقائبها" وتغرس مراكز بياناتها في قلب دبي وأبوظبي والبحرين لتلبية هذا الشرط السيادي.

حين تشرب السيرفرات "مياه الشرب"

هنا احتدم النقاش بعض الشئ، عند مواجهته بدراسات "أليكس دي فريس" والبروفيسور "رين" حول استنزاف مياه التبريد. لم ينكر الخبير الدولي الحقيقة، بل اعترف بوضوح: "صحيح، وهذا يحدث حتى في بعض مراكز بيانات مايكروسوفت في الولايات المتحدة"، ولكنه دافع عن "تاريخ الاستدامة" في مايكروسوفت، مؤكداً أن شركته تضع حوافز لفرقها التي تُحسن "البصمة الكربونية" وتقلل استهلاك الكهرباء، لافتا إلى أنه لايمكن أن نضع جميع شركات التكنولوجيا في سلة واحدة فهناك شركات مثل ميكروسوفت تلتزم بالجانب البيئي بصرامة وهناك شركات أخرى تتجاهله.

لعبة المقارنة: "الأسمنت" مقابل "البيانات"

حاول المسئول الإقليمي في لحظة "احتدام" أن يضع الذكاء الاصطناعي في مقارنة مع الصناعات التقليدية، متسائلاً بلهجة استنكارية: "لماذا لم نتحدث عن استهلاك مصانع الأسمنت أو البتروكيماويات للكهرباء والماء؟ ما هي كل المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة زي الحديد والصلب، زي الأسمنت والأسمدة بتشرب، وبتشرب أكتر بكتير من مراكز البيانات، فشيطنة التكنولوجيا وحدها والتي وصفها بأنها "صناعة صديقة للبيئة"، وتجاهل مصانع البتروكيماويات التي تلوث بصمت، هو نوع من الانتقائية غير العادلة".

لكنني واجهته بالواقع قائله :"نحن نتحدث عن أداة باتت في يد الأطفال والطلبة، استهلاك مشاع ومستمر لا يقارن بعدد محدد من المصانع يتم بنائها في مناطق محددة؟!". لم يتراجع، بل استند إلى "آدم سميث" وكتابه "ثروة الأمم"، ليذكرني بمبدأ اقتصادي قاسي وهو أن: "الموارد تتصف بالندرة النسبية، والبيانات تحتاج طاقة، والطاقة لا تُفنى ولا تُستحدث من العدم"، وبالتالي ليس أمامنا خيارات إلا التطور واللحاق بالركب وسنتحمل الفاتورة الصعبة.

لكنه فتح نافذة على "المستقبل البعيد"، وتحدث بحماس عن "الحوسبة الكمية"، وهو مشروع تعمل عليه مايكروسوفت وصفه بأنه من الأعظم عالمياً. قائلا "الحوسبة الكمية سوف تنجز في ثوانٍ ما ينتجة حاسب اليوم في 10 آلاف سنة"، هكذا وعد. مؤكداً أن هذا سيؤدي قطعاً لتوفير الكهرباء والموارد، لكنه اعترف بالواقع المأزوم: "إلى حين أن يصبح ذلك واقعاً، سيبقى هناك استهلاك؛ بعضه طاقة خضراء، وبعضه رمادية، وبعضه أحفورية". وأشاد برؤية القيادة المصرية في الطاقة الخضراء، مقارناً إياها بدول أخرى تملك وفرة في الوقود الأحفوري ولا تتحرك بنفس القوة.

وفي لحظة مكاشفة لمس الخبير الجرح الغائر في علاقة الشمال بالجنوب. موضحاً أنه على مر التاريخ دول الشمال تجري إلى التطور ودول الجنوب تدفع الثمن، وقال :"يجب مطالبة دول الشمال بترشيد استهلاك البصمة أو إنتاج البصمة الكربونية في صناعاتهم المتطورة التي تجلب الخراب على دول الجنوب. هي دائماً وأبداً من يستهلك البصمات الكربونية، وستبقى دول الشمال أكثر المستهلكين ومن يدفع فاتورتها في الجنوب".

وهم "السحابة الخضراء".. استعمار جديد برداء رقمي

ينما كان خبير مايكروسوفت ينسج لنا وعوداً حول "الحوسبة الكمية"، كان هناك صوتٌ آخر يقرع أجراس الخطر من قلب الواقع المأزوم. ففي رد مفصل وحاد، قررت منظمة "جرينبيس" (السلام الأخضر) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- وهي منظمة دولية تعني بقضايا المناخ - تفكيك هذه السردية الحالمة، واصفة إياها بتهديد حقيقي قد يطيح بكل مكاسب الطاقة المتجددة التي حققتها دولنا بشق الأنفس، بل وصفت نضال "الشمال" للتطور وتصدير "العطش" للجنوب بالوجه الاستعماري الجديد.

وترى حنين كيسكس، قائدة الحملات في المنظمة، في حوار لليوم السابع، أننا أمام فخ بيئي محكم؛ فبينما نتسابق لجذب استثمارات التكنولوجيا، نغفل عن حقيقة أن نهم الذكاء الاصطناعي ينمو بسرعة تفوق قدرتنا على بناء الشبكات الخضراء. وهنا يحدث الاشتباك الجوهري مع منطق الشركات؛ فبينما يتباهى الخبراء بالاستدامة، تؤكد جرينبيس أن شركات المرافق تضطر لإبقاء محطات الغاز والفحم قيد التشغيل لضمان الموثوقية على مدار الساعة التي تتطلبها مراكز البيانات، مما يفرض استمرار حرق الوقود الأحفوري لضمان دوران العجلات الرقمية."

أرقام الصدام: 4.5 ضعف من الانبعاثات

"وعلى عكس النبرة المتفائلة التي سمعناها من وادي السيليكون، تحذر المنظمة من أنه رغم الخطوات الواسعة لدول مثل السعودية والإمارات في الطاقة الشمسية، إلا أن الحجم الهائل للطاقة "دائمة التشغيل" التي يطلبها المشغلون العمالقة يتجاوز القدرة المتجددة الحالية. والنتيجة؟ زيادة مرعبة في الانبعاثات الكربونية قد تصل إلى 4.5 ضعف، إذا لم يتم الفصل الصارم بين طموح الذكاء الاصطناعي وواقع الوقود الأحفوري.

وعندما ننتقل إلى ملف المياه، تزداد حدة المواجهة. حيث تقول بوضوح: "ما يهم ليس المتوسطات العالمية الوردية التي تعلنها الشركات، بل كمية المياه التي يتم استخراجها فعلياً من أرضنا، ومن أي طبقات جوفية، وما هي العواقب الحقيقية على المجتمعات المحيطة؟"، وتستند المنظمة إلى تقرير جرينبيس ألمانيا الذي يتوقع تضاعف استهلاك مياه التبريد أربع مرات ليصل إلى 664 مليار لتر بحلول 2030، في منطقة تشير التقديرات إلى أن 100% من سكانها سيعيشون تحت إجهاد مائي مرتفع للغاية بحلول 2050. وهنا يتجاوز الطرح البعد البيئي ليصطدم بالبعد الأخلاقي والسياسي؛ حيث تشبه المنظمة ما يحدث بنمط "استعماري جديد".

وتقول المسئولة بمرارة: "هذا النموذج يعيد إنتاج ديناميكيات استخراجية وثقناها سابقاً في مشاريع الهيدروجين الأخضر؛ حيث تُستنزف مساحات هائلة من الأرض والمياه لخدمة أسواق التصدير وتراكم العوائد في الشمال العالمي، بينما تتركز الضغوط البيئية والعطش في أقاليمنا". إنها مواجهة صريحة مع منطق "الحتمية التكنولوجية"؛ فالقرارات المتعلقة بتخصيص المياه ليست أسئلة تقنية حول كفاءة السيرفرات كما يروج الخبراء، بل هي اختيارات سياسية وجودية تضيق المساحة لإنتاج الغذاء المحلي وسبل عيش المزارعين، وتضع حق الروبوت في التبريد فوق حق الإنسان في البقاء."

الحكومات العربية أمام قرارات أحلاها مر

وبين مطرقة "الاستعمار الرقمي" التي دقت أجراسها جرينبيس، وسندان "الوعود الكمية" التي ساقها خبير مايكروسوفت، نجد أنفسنا -نحن سكان الجنوب- في قلب العاصفة. لقد بات من الجلي أننا أمام "معضلة وجودية" لا تملك ترف الرفض؛ فالانسحاب من ركب الذكاء الاصطناعي اليوم يعني حكماً بالإعدام التقني، والبقاء في ذيل القائمة لعقود قادمة، بينما المضي قدماً يعني القبول بفاتورة بيئية حتمية تُدفع من "أمننا المائي" المنهك أصلاً.

هنا، يقف صانع القرار العربي أمام مفترق طرق وقرارات "أحلاها مر"؛ فإما أن يفتح الأبواب على مصراعيها لاستثمارات تقنية تبتلع مياهه وكهرباءه مقابل "سيادة رقمية" هشة، أو أن يضع ضوابط قد يراها البعض معطلة للاستثمار في سباق محموم لا ينتظر المتأخرين. إنها اللحظة التي تتطلب رؤية تتحرر من دور "الضحية" التي تتحمل أعباء "رفاهية الشمال"، لتبحث عن حلول تضمن لنا مكاناً في المستقبل دون أن تجفف آبار الحاضر.

ولأن "الخضوع لركب التطور" بات قدراً لا مفر منه، كان لزاماً علينا أن نبحث عن "المخارج الآمنة"؛ تلك التي تضمن تحرير دول الجنوب من دفع ضريبة العطش نيابة عن العالم. وهي الحلول التي وضعناها على طاولة خبراء التحقيق، لنرسم ملامح "دستور مائي-رقمي" يحفظ لنا حقنا في الحياة.. وفي التكنولوجيا معاً.

غياب الشفافية: عقبة أمام الاستدامة

بصفته عالم بيانات حمل دي فريس-جاو شركات التكنولوجيا المسئولية متهمها بأنها لا تفصح عادةً عن أداء مراكز بياناتها. وعلى وجه الخصوص، لا يُعرف سوى القليل جداً عن المياه المطلوبة لتوليد الكهرباء التي تستخدمها تلك المراكز، مطالبا الحكومات بالضغط على الشركات بصرامة أكثر، لقدم تقارير تتسم بالشفافية الكاملة على مستوى مراكز البيانات فيما يخص استخدام الطاقة، وانبعاثات الكربون، واستهلاك المياه، مع تمييز واضح بين الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الأخرى، ويختتم قائلاً: "إذا أردنا أن يساهم الذكاء الاصطناعي حقاً في مستقبل مستدام، فنحن بحاجة أولاً إلى صورة واضحة عن تكلفته البيئية على المجتمع. وهذا يبدأ بالشفافية".

أما من منطق الخبير الدولي في مجال الموارد المائية يطرح دكتور خالد أبو زيد حلاً مشروطاً للخروج من هذا المأزق، الأول يقع ضمن نطاق مسئولية شركات التكنولوجيا، مؤكداً أنه لابد أولا من تطوير أنظمة التبريد لتستقبل مياه صرف معالجة أو التحول لأنظمة التبريد بالهواء، ورغم أن ذلك يتطلب استثمارات عالية، إلا أنه ضرورة.

ويشدد على أهمية قيام الحكومات بدراسة "مدى جدوى الإنفاق" على توفير هذه الموارد المائية غير التقليدية للتبريد، ومقارنة العائد الاقتصادي من استقبال هذه المراكز بالعائد من استخدام هذه المياه في أغراض أخرى كالزراعة أو الصناعات قليلة الاستهلاك للمياه، أخذاً في الاعتبار الجانب الاستراتيجي المتعلق بتوفير الغذاء والموارد المائية والمالية المطلوبة لذلك. ويرى أن كل ذلك يتطلب أن يكون 'تقييم الأثر المائي' جزءاً هاماً من دراسات تقييم الأثر البيئي لأي مشروع."

كود عربي موحد الحل

كما طرح الخبير الدولى خارطة طريق تشريعية عاجلة. مطالباً بضرورة أن تعمل المنظمات الإقليمية، مثل المجلس العربي للمياه، على وضع كود عربي موحد لمراكز البيانات الخضراء يحدد سقفاً لاستهلاك المياه لكل وحدة بيانات أو لكل سؤال. ويقول :"عاجلاً أو آجلاً سيكون هناك أهمية لوضع سياسات ومواصفات وكودات وطنية بخصوص ترخيص مراكز البيانات، خاصة في الدول الفقيرة مائياً. ويجب أخذ هذا النشاط في الاعتبار عند تخطيط المدن وتحديد المناطق المسموح فيها بذلك".

ويقترح أبو زيد "يمكن للمنظمات نشر التوعية بأساليب المعالجة وطرق حساب الاستهلاك، وتنظيم ورش عمل للخبراء لمناقشة السياسات والاشتراطات الواجبة لاستضافة سيرفرات الشركات العالمية. ويدعو لدعم الابتكار في مجال كفاءة استخدام المياه عبر المسابقات العلمية والنشر العلمي، كما يفعل المجلس العربي للمياه وأكاديميته التدريبية."

الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية عليها دور مهم

في حين رمي المهندس أحمد بهاء الدين بالكرة في ملعب المؤسسات الدولية، فهو يرى الحل ليس في قوانين محلية عاجزة، بل في طاولة مفاوضات أممية تضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وأضاف قائلا :"أري أن المسؤولية لا يمكن أن تتحملها حكومة بعينها لأن المنتج الرقمي عابر للحدود بطبعه؛ فالاستعلام الذي يطلبه مواطن في صعيد مصر قد يُعالجه مركز بيانات في أمريكا الوسطى، والعكس صحيح"، لذلك، طالب بأن تتبنى الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات مبادرات عالمية تفرض ترشيد استخدام منصات الذكاء الاصطناعي لاستهلاك الطاقة.

حملات توعية لترشيد الاستهلاك

وبالإنتقال إلى مربع المسئولية المشتركة، وبما أن روبوتات الذكاء الاصطناعي أصبحت كصنبور المياه في المنازل يمكن لأى شخص فتحه في أى وقت طالب بانطلاق حملات توعية بخطورة الإفراط في استهلاكة تماماً كما نفعل في حملات التوعية بالمياه؛ حين نقول للناس: اقفل الحنفية لأنها بتفيد كل الناس. فهو لم يكن يرى فرقاً بين قطرة ماء تضيع من صنبور تالف، وبين سؤال عبثي يُطرح على ذكاء اصطناعي لا حاجة له. ثم ختم الحوار بنصيحة قد يراها البعض مضحكة ولكنها صحك كالبكاء، قائلاً :"متقعدش كل شوية تقول لـ Chat GPT شكراً (Thanks)؛ فكلمة شكراً هذه تستهلك بصمة كربونية وتستنزف دورة معالجة كاملة من الطاقة والماء".

دور الحكومات بالضغط على شركات التكنولوجيا

ومن منظور بيئي بحت طالبت المسئولة بمنظمة جرينبيس بوضع الحكومات أمام مسؤوليتها التاريخية، مطالبة بأطر تنظيمية قوية تعكس الحدود البيئية لا جداول المستثمرين، وجعل تقييمات الأثر البيئي علنية وإلزامية، مؤكدة أن "الانتقال العادل لا يمكن أن يُبنى على استمرار تصدير التكاليف البيئية إلى الجنوب العالمي، بل يجب أن يعطي الأولوية لحقوق الناس والحدود البيئية على المكاسب الاقتصادية القصيرة".

إذن نحن الآن في قلب معادلة صفرية؛ فإما أن نكون شركاء في صياغة دستور مائي-رقمي يفرض الشفافية ويحمي قطرة الشرب قبل معالجة البيانات، أو أن نكتفي بدور المبرد البشري الذي يحرق موارده لتنعم الشركات ببياناتها. إن "تصدير العطش" ليس قدراً محتوماً، بل هو نتيجة لقرارات أحلاها مُر. وبينما ننتظر أن تصدق وعود الشركات بالاستدامة، يظل العداد لا يتوقف عن العد، والبئر لا يتوقف عن الجفاف.

والأن أغلق ابني حاسوبه وهو يبتسم، مزهواً بالحلول الخضراء التي قدمها له الروبوت لإنقاذ الكوكب، دون أن يدرك أن تلك الإجابة كلفت بئر مياهنا قطرات لا تُعوض. وأنت عزيزي القارئ تذكر في المرة القادمة التي تهم فيها بسؤال الذكاء الاصطناعي، أن كل كلمة يكتبها لك هي خصم مباشر من رصيد أطفالنا في الحياة. لا تَقُل له "شكراً".. بل وفر هذه الكلمة لتروي بها عطش الأرض، فالحقيقة التي كشفتها الأرقام هي أن الروبوتات قد تملك الذكاء، لكنها تفتقر للارتواء، وإذا لم نضع "كوداً أخلاقياً ومائياً" يحمي حدودنا، فسنستيقظ يوماً لنجد شاشاتنا تلمع بالذكاء، بينما صنابيرنا تبكي من الجفاف."