التعليم في الخيمة

التعليم في الخيمة

"لم يكن هناك متسع للاشتياق لا للمدرسة ولا للأصدقاء..كان الخوف يغطي على كل شيء حتى الجوع.. وإبان تلك اللحظات المغلفة بالفزع، لم تكن الكتب المدرسية ضمن قائمة الأولويات"، فهكذا في رحلات النزوح التي تكررت ثلاثون مرة، كانت "أم عدي" تختار بدقة ما ستحمله معها، مكتفيه فقط بما يُبقيها وأبنائها السبعة على قيد الحياة، أما الكتب والدفاتر، فكانوا يتركونها خلفهم مع كل نزوح، كمن يترك جزءاً من ذاكرته في كل بيت يغادره.

أم عدي أو عزة إبراهيم، هي سيدة غزية وأم لسبعة أبناء، روت بدموعها حكايتها عن الأيام الأولى للحرب، وتفاصيل ليلة هروبها من مستشفى الشفاء إلى شمال القطاع مشياً على الأقدام، رحلة تصفها بأنها "مستحيلة" بمعايير البشر العاديين، لكنها ممكنة بمعايير الخوف. قصف ودمار وموت وجوع، رباعية سقطت من بينها الورقة والقلم، وعندما طال أمد الحرب بدأت تظهر مبادرات تعليمية بسيطة في خيمة بالية، الأطفال يجلسون على الأرض بدون مقاعد، لكنها كانت محاولة لمسار العودة، وبدأ بنات أم عدي يذهبن هناك متهللين بعودتهن إلى التعليم، فلم تمر سوي ثلاثة أسابيع من التحاقهن حتى انهالت تحذيرات الإحتلال بضروة إخلاء المكان لتبدأ بعدها رحلة نزوح جديدة انهارت على أثرها كل الأحلام.

وبين عودة الأمل والنزوح، مرت أعوام على الخروج من دائرة التعليم، ليس لأولاد أم عدي السبعة وحدهم بل للألاف غيرهم، فمشاهد الهدم والدمار تتشابه وتتشابك في أحداثها ونهاياتها، مابين غزة والسودان واليمن وسوريا وجنوب لبنان والعراق وكل دولة عربية تعاني ويلات الحروب والنزاعات، قاسم مشترك قام بشطب أسماء ملايين الوجوه البريئة من سجلات المدارس، في كارثة يصفها الخبراء بأنها اغتيال للمستقبل في الشرق الأوسط، فطلقة مدفع واحدة كانت كفيلة بإسقاط منظومة تعليمية كاملة، وبإزهاق مستقبل ملايين الأطفال، دون أن ينتبه العالم لتلك الكارثة الصامتة التي تنمو في الظل.

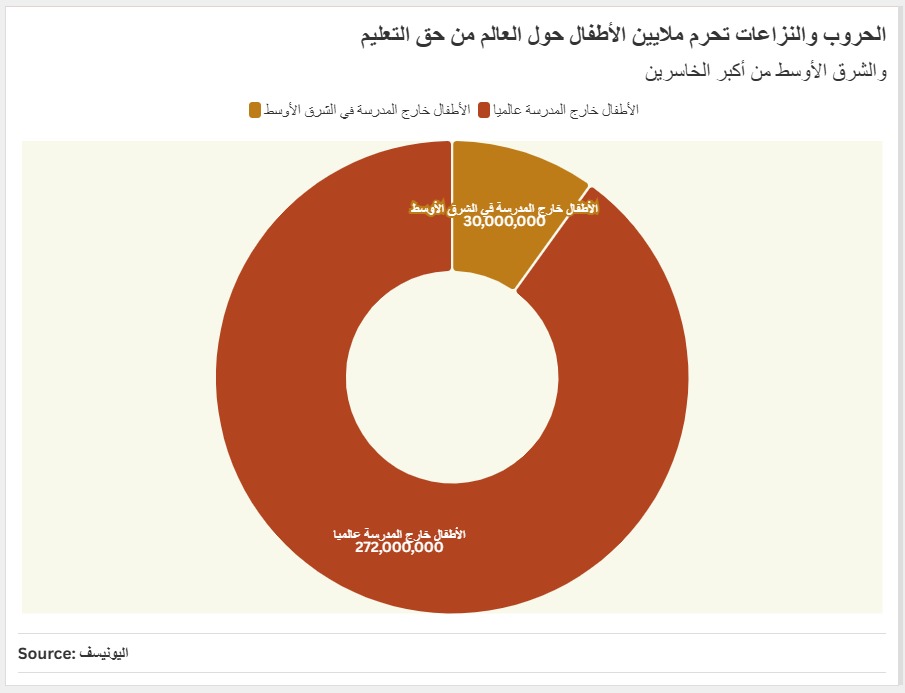

رقم بحجم دولة.. 30 مليون طفل بالمنطقة خارج التعليم

الأرقام التى أعلنتها منظمة اليونيسف في نوفمبر الماضي تكشف حجم الكارثة ليس في غزة وحدها، بل تشير تقديرات المنظمة الأممية، الخاصة بـ 12 دولة في المنطقة أن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس - من 5 إلى 18 عامًا - قد ارتفع إلى 30 مليون على الأقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من إجمالى 272 طفل خارج المدرسة حول العالم، رقم يفوق الكثافة السكانية لبعض الدول مثل استراليا التى تقترب من 28 مليون نسمه، ويقترب من كثافة سكان السعودية والمغرب، ويعني أن طفلًا واحدًا من كل 3 أطفال في هذه البلدان غير ملتحق بالمدارس مما يعرضهم لخطر عواقب طويلة المدي.

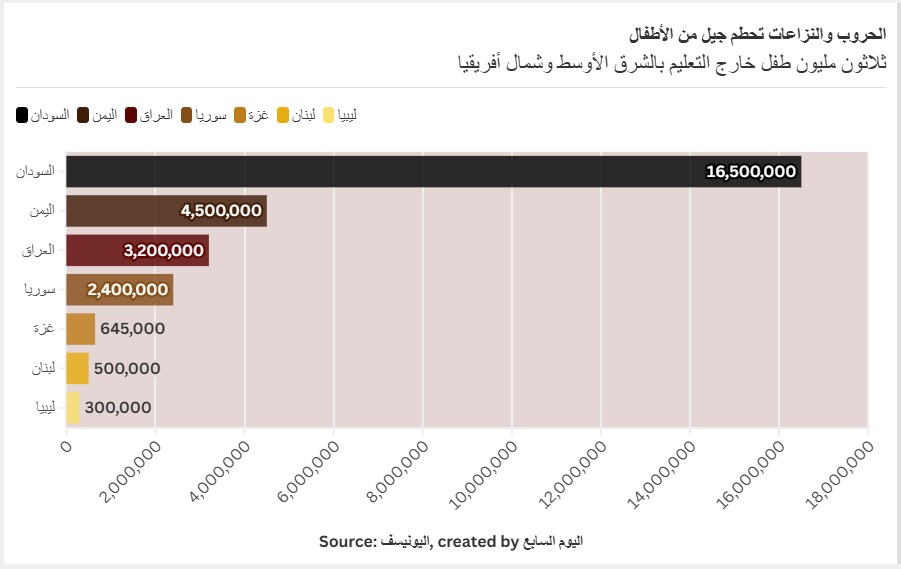

في غزة – وفقا للتقرير - هناك 645 ألف طفل خارج المدرسة، مع إغلاق جميع المدارس بالكامل منذ أكتوبر 2023. في السودان، يزداد الوضع سوءا بوجود 16.5 مليون طفل خارج المدرسة بسبب النزاع الذي دمر العديد من المباني المدرسية، وأدى إلى تعطيل التعليم، أما اليمن الممزق شمالا وجنوباً فيبلغ عدد الأطفال خارج المدارس – وفقا لأخر تحديثات اليونسيف – 4.5 مليون طفل، ورغم الهدوء النسبي في بعض المناطق خلال السنوات الأخيرة ولكن التسرب من التعليم لازال بنفس المستوي لأسباب اقتصادية، حيث هناك 90% من الآباء لا يستطيعون تحمل تكاليف التعليم، و66% من الأطفال يعملون لإعالة أسرهم، و66% لا يملكون تكلفة المواصلات للوصول للمدارس البعيدة.

وفى سوريا التى تحاول تضميد جراح أكثر من عقد من المأسي فهناك 2.4 مليون طفل لم يتلقوا تعليمهم، وليبيا التى توالت عليها النكبات خلال الـ15 عاماً الأخيرة من اقتتال داخلي إلى فيضانات درنة، فهناك أكثر من 300 ألف لم يتلقوا تعليمهم، بالإضافة إلى أكثر من 175.800 طفل معرضون للخطر ويحتاجون إلى الحماية، في حين أن حوالي 111.400 طفل على وشك فقدان الوصول إلى التعليم إذا لم يتم تقديم المساعدات الإنسانية لهم بشكل عاجل، وفي جنوب لبنان نحو 500 ألف طفل خارج المدرسة، وأكثر من 80% منهم من غير اللبنانيين، لا يذهبون إلى مقاعد التعليم الرسمي.

لم تكن هذه الأرقام مجرد إحصاءات باردة، بل كانت أشبه بخرائط جينية تُظهر ملامح جيل كامل يتساقط من دفاتر الزمن. فعندما تقول اليونيسف إن 30 مليون طفل أصبحوا خارج المدرسة، فهذا يعني ببساطة أن طفلًا واحدًا من كل ثلاثة تم شطبه من سجل المستقبل. رقم لا يحدث في مجتمعات مستقرة، ولا يظهر إلا حين تكون المنطقة كلها تحت القصف أو الفوضى أو الانهيار.

وكلما اتجهت الخريطة نحو الدول التي تأكلها النار، اتضحت الحقيقة الأكثر قسوة، فكلما اشتعل النزاع انطفأ التعليم، دول مختلفة في الجغرافيا لكنها متشابهة في الفقد. مدارس تُمحى ومناهج تُنسى ومعلمون يختفون بين النزوح والجوع والدمار. وفي كل مرة يسقط فيها سقف مدرسة، يسقط معه عام دراسي كامل، ويسقط معه حلم طفل لم يكن يريد أكثر من مقعد ودفتر وقلم، ولا تتوقف الخسارة عند المباني التي تحولت إلى ركام، بل تمتد إلى داخل العقول الصغيرة: انقطاع عام أو عامين يعني أن الطفل فقد نصف ما تعلمه، وأن جيله كله سيكبر وهو يحمل أمية جديدة، أمية في مهارات القراءة والحساب الأساسية. وحتى من استطاعوا الجلوس في فصول بديلة أو خيام تعليمية، فإنهم عادوا إلى المدرسة لكنهم لم يعودوا للتعلم فعلاً.

والأخطر أن آلاف الأطفال في السودان ولبنان واليمن وغزة أصبحوا بلا أوراق ثبوتية بعد موجات النزوح. هؤلاء لم يعودوا فقط خارج المدرسة، بل خارج أي نظام يمكن أن يعيدهم داخل الحياة. ووقتها يصبحون فريسة سهلة لكل شيء مثل التجنيد، الاتجار بالبشر، أو العمل القاسي الذي يسلب طفولتهم للأبد، إنها ليست أرقامًا تُقرأ في تقرير، بل مستقبل يتم إعادة تشكيله. فحين يسقط التعليم، لا يسقط الأطفال فقط… يسقط المجتمع بأكمله.

أطفال الحروب صعوبات نطق ونفسيات مدمرة:

"التعليم في غزة ليس مجرد حصة دراسية، بل هو معركة وجود، فكما يقول كاظم أبو خلف المتحدث باسم اليونسيف لليوم السابع "نحن نتحدث عن رقم مرعب 97% من المدارس في غزة تضررت، و 88% منها تحتاج لإعادة تأهيل شامل. والمتبقي - وهو الفتات - تحول لمراكز إيواء"، موضحاً أن النتيجة الحسابية، 670 ألف طفل ضاع عليهم عامان دراسيان بالكامل. لافتا إلى أنه رغم أن الأمور تتحسن ببطء شديد جداً، ولكن التركيز الآن ينصب على صحة الطفل أولاً (التطعيمات) ثم التعليم، لأننا نحاول إنقاذ الجسد والعقل معاً."

وأكد أن التحدي الأكبر الآن هو الحصار فعندما كانت الحرب مشتعلة، كانت الحجة أن مواد التعليم ليست منقذة للحياة، والآن، توقفت الحرب -افتراضياً- لكن الجانب الإسرائيلي ما زال يمنع دخول القلم والكراسة، فهناك آلاف الأطنان من مواد التعليم مكدسة على الحدود المصرية والأردنية، تنتظر إذناً لا يأتي. العالم يتحدث عن التعليم، ونحن هنا ممنوعون من إدخال أدواته."

وأوضح أبو خلف قبل أن نعلم الطفل الحروف، علينا أن نعلم روحه كيف تبتسم. العودة للمدرسة -حتى لو كانت خيمة- هي الخطوة الأولى لترميم نفسية الطفل. فالتربويون رصدوا ظاهرة خطيرة: أن 25% من أطفال غزة يعانون الآن من صعوبات في النطق بسبب الصدمات. هؤلاء يحتاجون لعلاج نفسي قبل أن نطلب منهم القراءة. أولويتنا الآن هي تعليمهم الحروف، أو بالأحرى تذكيرهم بها بعد أن أنستهم إياها أصوات القنابل.

ويعلق سامي الباقر المتحدث بأسم لجنة المعلمين السودانيين :"للأسف، فقدت المدرسة رمزيتها كمكان آمن. في حربنا هذه أصبحت المدارس إما ثكنات عسكرية، أو يتم قصفها كأهداف عسكرية لمجرد الاشتباه في أن الطرف الآخر يستخدمها. هذه ليست تحليلات، هذه وقائع. في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، قُصفت مدرسة وهي ممتلئة بطلابها، ومات فيها عدد كبير من الأطفال. وقبل يومين فقط، في جنوب كردفان، استهدفت طائرة مُسيّرة مدرسة أخرى وقتلت مجموعة من الأطفال."

استهداف المؤسسات التعليمية جريمة حرب مكتملة الأركان، لكن النتيجة على الأرض أن المدارس أصبحت "غير آمنة". الأطفال الذين شاهدوا مناظر القتل والتعذيب وعاشوا الرعب، باتت نفسياتهم مشوهة. هؤلاء لا يصلح معهم السيستم التعليمي العادي؛ هم بحاجة لما يُعرف بـ 'التعليم في الطوارئ' الذي يركز على المعالجات النفسية والمهارات الحياتية، لأن التعليم التقليدي في أوقات الحروب يصبح بلا جدوى"، وأضاف "نحن لا نتحدث عن سنة صفرية، نحن أمام كارثة جيل كامل. الغياب الطويل عن المدرسة يعني شيئاً واحداً في علم التربية: تناسباً طردياً مع التسرب النهائي."

المدارس بين القصف والدمار أو مأوي للنازحين

هل سمعت عن المستجير من الرمضاء بالنار؟ هذه هى رنا أحمد شاهدة جديدة على انهيار منظومة التعليم بسبب الحرب، ابنة غزة التي تزوجت قبل سنوات وانتقلت للعيش في السودان، فنجاها القدر من أهوال غزة، لتجد نفسها بين نيران حرب السودان، وتروي لنا مشاهد وواقع أكثر سوءا، بعد أن نزحت داخليا مرتين هرباً من القصف وفي كل مرة كانت تنجو بأعجوبة من موت محقق، حتى أستقرت في بورسودان لا تملك شيئاً، ولا تعرف أحداً، فكانت المدارس مأواها الوحيد هي وأولادها.

وتقول رنا لليوم السابع لحظات الخوف والتحدي، في بورتسودان، قائله:"لم تكن المدرسة مكاناً للتعليم، بل كانت معسكراً للنازحين، الفصول امتلأت بالأسر، وبسبب الزحام الشديد وضعف النظافة وقلة الإمكانيات، تحولت المدارس لبؤرة أمراض، وجاءت "حمى الضنك" لتعذب الناس، ورأيت أطفالاً يموتون بسببها حتى أنا وأولادي نجونا منها بستر الله. كانت الإغاثة تقدم الأكل والشرب، لكن المدرسة كانت تقدم المرض أيضاً"

وتضيف :"لم نتحمل الوضع، خرجنا واستأجرنا بيتاً صغيراً بآخر ما نملك، وأولادي ضاعت عليهم سنة ونصف من الدراسة بعد انتقالنا من مكان لمكان، ومن ولاية لولاية. وعندما حاولت بورتسودان فتح المدارس للطلاب المقيمين، بدأت السلطات في إزاحة النازحين وتجميعهم في زوايا معينة من المدرسة لإفراغ بعض الفصول للدراسة".

ومع الوقت كان المشهد مؤلماً عندما رأى أولادها أطفال بورتسودان يذهبون للدراسة بملابسهم، وهم ينظرون إليهم بحسرة، نازحون بلا أوراق، بلا شهادات، وبلا مال، إلى أن بدأنا خطوات إعادتهم للمدرسة (بنظام خاص للنازحين)، ولكن ظل الخوف يراودني، والخوف هنا ليس من المنهج والدراسة بل من الضرب المفاجئ".

وتضيف :"السيناريو المرعب الذي يطارد كل أم نازحة هو: ماذا لو قصفت المدرسة وأولادي بعيدون عني؟ كيف سأجمعهم؟ هذا ليس وهماً، هذا واقع حدث أمامنا؛ أسر سودانية نعرفها تشتتت منذ سنتين، الأب في مكان والأم في مكان والأولاد ضاعوا وقت القصف ولم يجتمعوا حتى اليوم. لذلك، أصبح بقاء الأولاد تحت عيني أهون ألف مرة من أن يضيعوا هم أنفسهم."

خسائر المباني التعليمية تحتاج عقود لإعادة ترميمها:

إذن الأزمة تتخطي مجرد خروج طالب من مساره التعليمي يمكن عودته لاحقا، بل هو مصير مؤلم حتى للمباني التى تحولت إما لحطام أو مأى للنازحين يقدم ضروف حياتيه صعبة بدلا من العلم والتنوير، مصير لن يتغير ولو بعقود من الزمان فرغم هدوء الأوضاع في بعض المناطق بسوريا في السنوات الأخيرة إلا أن حطام المدارس لازال شاهداً على الفراغ التعليمى، وتترجم أرقام اليونيسف هذا المشهد بدقة، فمن إجمالي 22 ألف مدرسة في السودان، أكثر من 50% من مدارس السودان مغلقة تماماً، ولايوجد حصر محدد لعدد المدارس التي دُمرت ولكن هناك 14 ألف مدرسة تأثرت بالحرب بنسب متفاوتة، بينما تم استخدام 6 آلاف مدرسة لإيواء النازحين، وفي قطاع غزة 95.2% من المباني المدرسية في غزة تضررت (537 من أصل 564 مدرسة)، 88% من المدارس تحتاج إلى إعادة بناء كاملة أو تأهيل جذري قبل أن تصبح صالحة للاستخدام، وطال الضرر جميع المدارس سواء الحكومية أو التابعة للأونروا، حيث 55% من المدارس الحكومية، و33% من مدارس الأونروا تحتاج إعادة بناء كاملة، وخلال الحرب باليمن تم تدمير نحو 3 آلاف مدرسة بصورة كلية أو جزئية، بينما بلغ عدد المدارس المدمرة بشكل كلي أو جزئي في سوريا ما يقارب 7400 مدرسة، فيما بلغ عدد المدارس التي تم ترميمها 156 مدرسة فقط..

الأرقام هنا لا تحصي مبانٍ سقطت فقط، بل تحصي مهارات تهاوت معها أيضاً، فحتى الأطفال الذين تمكنوا من الجلوس أمام سبورة ما، خسروا – وفق تقديرات اليونيسف – ما يصل إلى 70% من مهارات القراءة والحساب بسبب الانقطاع الطويل. أي أن الطفل الذي توقف عامًا، قد يحتاج عامين أو أكثر ليعود إلى المستوى نفسه. جيل كامل يتعلم لكنه لا يتعلم، يجلس على مقاعد خاوية من المعنى.

.jpeg)

تجنيد الأطفال..حمل السلاح بدلا من القلم:

وهنا يدخل محمد دهمان معلم سوداني وأب لولدين فرقتهما الحرب، ليرسم صورة مشاهد قاتم في شوارع أم درمان التي خلت من سكانها إلا كما يقول من "نفرين أو ثلاثة" في كل حارة، يرصد ظاهرة أخطر من توقف المدارس: تغيير "الهوية"، يقول دهمان بصوت يعكس الصدمة: "في الشوارع، لم نعد نرى أطفالاً يلعبون الكرة. رأيت بعيني أطفالاً صغاراً يلفون رؤوسهم بقطع قماش ليقلدوا جنود الدعم السريع، ويصنعون 'ارتكازات' وهمية في الأحياء، حاملين أسلحة صنعوها من الخشب".

ويضيف بأسى: "لقد نسوا قصة التعليم نهائياً. الاحتكاك اليومي بالجنود والمُسيَّرات وانتشار المخدرات والأسلحة الثقيلة وسط الأحياء السكنية غيّر في تركيبة الأطفال وسلوكياتهم. تحول طموح الطفل من تلميذ إلى جندي أو تاجر، لأن المدرسة ببساطة لم يعد لها وجود".

ويصف دهمان "الربكة" التي ضربت النظام التعليمي في السودان بما يشبه "القفز في الظلام"، ويقول: "حصلت ربكة تداخل مراحل؛ طفل فاتته سنتين دراسيتين فجأة يتم ترحيله لمستوى أعلى دون أن يدرس الأساسيات. ابني عثمان كان في الصف الأول الثانوي، وفجأة وجد نفسه في الصف الثالث ليستعد لامتحان الشهادة السودانية مباشرة!"

ويشرح المعلم السوداني المعاناة الأكاديمية: "في المسار الأدبي يمكن للطلاب الحفظ، لكن في العلمي الكارثة أكبر. كيف لطالب أن يفهم الفيزياء والكيمياء وهو لم يدرس أساسياتها لعامين كاملين؟ هذا جيل يُدفع دفعاً نحو شهادات ورقية بلا محتوى علمي حقيقي، وسط ندرة المعلمين الذين نزحوا أو هاجروا".

هذا المشهد الكارثي عن العنف والسلوك الذي يراه الأطفال يصفه دكتور علم الإجتماع طه أبو حسين الأستاذ بالجامعة الأمريكية بـ"المحاكاة البصرية". ويوضح: "الإنسان ابن مشاهداته. الطفل الذي يقل عمره عن 12 عاماً، وتتفتح عيناه يومياً على مشاهد الحرب والقتل، يتشرب ما نسميه سقايات العنف. هذه المشاهدات تتحول إلى مسلك شخصي"، مضيفاً "صحيح أن الطفل قد يرى المسلح يملك المال والمعلم فقيراً، لكن هذا قد لا يخلق قناعة دائمة، بل يخلق سلوكاً عنيفاً مؤقتاً. الخطر هنا هو أن ما تم اكتسابه بمشاهدة العنف لا يمكن محوه إلا بمشاهدات مضادة من الاستقرار، وهو ما تفتقده مناطق الصراع حالياً".

وينتقل دكتور أبو حسين إلى تفنيد مصطلح "المراهقة المدرسية"، مشيراً إلى أن الكارثة ليست في غياب المدرسة كمبنى، بل في غياب مرحلة النضج الطبيعي، ويقول: "العمل الشاق في مراحل الطفولة له تأثير مدمر. عندما ينتقل الطفل اضطرارياً لمهن الكبار من رعي، زراعة، أو حتى حمل سلاح لحماية قطيع، فإنه يفقد حقه في النضج المتدرج. القوانين تمنع عمل الأطفال ليس رفاهية، بل لأن عقل الطفل لم يستوعب بعد معنى المسؤولية. إقحامه في سوق العمل مبكراً يخلق شخصية مشوهة لم تأخذ حقها في اللعب والتعلم".

خسائر اقتصادية عالمية تصل لـ10 تريليونات دولار سنويا

وبالتالى لم يكن خروج ملايين الأطفال العرب من التعليم مجرد أزمة مدرسية، بل تحولت إلى نزيف اقتصادي عالمي تدفع ثمنه كل دولة، بغضّ النظر عن دخلها. بل بداية سلسلة انهيارات صامتة تتسع مثل دوائر الماء حول حجر ثقيل، فوفقًا لأحدث تقارير اليونسكو لعام 2024، يعيش العالم اليوم لحظة غير مسبوقة حيث أكثر من 57% من أطفال الكوكب لا يمتلكون المهارات الأساسية التي تُمكّنهم من قراءة صفحة أو حل مسألة بسيطة.

وتكشف البيانات أن هذا العجز في المهارات لا يقف عند حدود الفصول الدراسية؛ بل يمتد ليضرب الاقتصاد مباشرة، فالتقديرات تشير إلى أن نقص المهارات يكلف العالم سنويًا 10 تريليونات دولار حتى العام 2030، بما يتجاوز الناتج المحلي في فرنسا واليابان مجتمعين، والأخطر أن اليونسكو تربط بوضوح بين التسرّب المدرسي والانهيارات الاجتماعية مثل ارتفاع في الجريمة، وزيادة في الحمل المبكر، وتفاقم أزمة الشباب العاطلين عن العمل أو خارج دائرة التعليم والتدريب. وبالمقارنة بين المناطق، تبدو الفجوة صارخة؛ ففي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يعاني 94% من الأطفال من نقص المهارات الأساسية، بينما تصل النسبة في الدول العربية إلى 74%، ما يضع المنطقة ضمن الأعلى عالميًا تكلفةً وخسارةً.

وهذا ليس رقمًا تقنيًا باردًا، بل وصف دقيق لمستقبل يهرب من بين الأصابع. فحين يفقد طفل مهارات القراءة والحساب، يخسر المجتمع معه أكثر مما يتخيل، إذ تشير الحسابات العالمية إلى أن الدول العربية من بين أكثر المناطق خسارةً في دخل العمل والإيرادات الضريبية نتيجة هذا التراجع، مما يعني أن كل طفل خارج المدرسة اليوم يقتطع جزءًا من الناتج المحلي لغده، قبل أن يكبر.

الأخطر أن تكلفة الجهل لا تُدفع نقدًا فقط، بل تُدفع من أجساد الفتيات ومستقبل الأسر؛ فالفتيات اللاتي يتركن الدراسة مبكرًا ترتفع لديهن - وفقا لليونسكو - احتمالات الحمل المبكر بنسبة 67%، وتصل إلى 88% لمن لا يمتلكن المهارات الأساسية، فيما ترتفع معدلات الجريمة — من السرقات إلى الاعتداءات — بنسب قد تصل إلى 74% بين الفئات الأقل تعليمًا. إنها حلقة كاملة من الخسارة؛ طفل يخرج من المدرسة اليوم، وشاب بلا فرصة غدًا، ومجتمع يتراجع اقتصاديًا واجتماعيًا بعد سنوات قليلة. وهكذا تصبح الحرب ليست مجرد قصفٍ لمدرسة، بل قصفًا لاقتصادٍ كامل.. ومستقبلٍ بكامله.

اللجوء: فرص غير متكافئة وضياع للهوية الوطنية:

وفي ظل هذا الألم ظهر اللجوء إلى دول الجوار كحل بديل لمن يستطيع إليه سبيلا، حيث يروي الأب والمعلم دهمان أن الحرف فرقت بين ابنيه أحدهما ذهب مع أمه لولاية أمنه واستطاع استكمال تعليمه، وابنه عثمان بقي مع الأب، وظل يردد عليه يوميا نفس السؤال بنفس المراره:"يا أبوي، ولد عمي مشى القاهرة وقاعد يقرأ، أنا هسي أعمل شنو؟"، فتلك المقارنة القاتلة بين من حالفهم الحظ بالهرب إلى مصر، وبين من بقوا عالقين في "اللاحرب واللاسلم" في السودان، خلقت حالة من الاستياء النفسي العميق لدى الطلاب.

حتى الحلول الداخلية كانت محفوفة بالمخاطر؛ يروي دهمان كيف اضطروا لتهريب تلاميذ المرحلة المتوسطة إلى "ولاية الجزيرة" فقط لكي يلحقوا بالامتحانات، في رحلة محفوفة بالمخاطر لمجرد الوصول لقاعة امتحان، ليعودوا بعدها للانتظار المجهول لنتائج لم تظهر، ولعام دراسي لا أحد يعرف متى يبدأ أو ينتهي."

وهنا يكمل المشهد الباقر المتحدث باسم المعلمين السودانيين، قائلا:"حتى في النزوح واللجوء، هناك فوارق طبقية تحدد مصير الطفل التعليمي. الأطفال الذين نزحوا لولايات أخرى داخل السودان يتلقون تعليماً بنسبة تسرب أقل، لكن المشكلة في الخارج، فمن لجأوا إلى مصر كانوا أوفر حظاً، فغالبيتهم من الطبقة المقتدرة، أو لديهم عائل مغترب في الخليج أو أوروبا يرسل لهم الأموال، وبالتالي يستطيعون تحمل تكلفة المراكز التعليمية السودانية الموجودة بكثرة هناك.

وأضاف :"لكن انظري للطرف الآخر الذين لجأوا إلى تشاد. هؤلاء هربوا بسبب الصراع المباشر، خرجوا في ظروف قاسية جداً ويعيشون في معسكرات، وبالتالي تعليمهم هناك يواجه مشكلة حقيقية، أما من ذهبوا لأوغندا وكينيا وأثيوبيا، فيواجهون جحيم اللغة وعدم وجود مراكز سودانية كافية. الطفل هناك يضيع لأنه لا يملك المال للمدارس الخاصة، ولا يملك اللغة للاندماج في المدارس الحكومية لتلك الدول."

هؤلاء الأطفال قد يكونوا نجوا من أخطار الحرب لكنهم خرجوا من التعليم بلا عودة، وتأثير ذلك عليهم لو تعلمون عظيم، ويقول الدكتور أبو حسين أن الخطر الحقيقي في مخيمات اللجوء سواء في تشاد أو لبنان مثلا ليس فقط في غياب التعليم، بل في "تزييف الوطن"، ويؤكد أن :"الطفل الذي ينشأ في خيمة لجوء، وتشعر الدولة المضيفة بأنه عالة عليها، لن تتشكل لديه أي هوية وطنية. وطنه الحقيقي سيصبح لقمة العيش، وانتماؤه سيكون للخيمة التي تؤويه مؤقتاً. فنحن نصنع جيلاً ولاؤه الوحيد هو للبقاء، وهذا ولاء مؤقت وهش، لا يرقى أبداً لمفهوم الانتماء الوطني، مما يجعله عرضة لأي استقطاب مستقبلي".

حزام من الجهل يحيط المنطقة العربية في غضون سنوات:

لم تكن الأزمات التي ضربت المنطقة العربية مجرد اضطرابات عابرة، بل كانت موجة عاتية محَت في سنوات قليلة ما بُني بصعوبة على مدار نصف قرن. فعندما أعدنا تحليل البيانات المجمّعة من البنك الدولي وتقارير اليونيسف حول مسار التعليم خلال العقدين الماضيين، بدت الأرقام كأنها تسرد قصة انهيار مكتمل الأركان. المنطقة التي خاضت معركة شاقة لخفض عدد الأطفال خارج المدارس من 16.5 مليونًا في عام 2005 إلى 13.9 ملايين في 2010، وجدت نفسها تُسقط تلك المكاسب من يدها فجأة. خلال سنوات قليلة قفز الرقم إلى 15 مليونًا في 2015، قبل أن يبلغ ذروته في 2025 بنحو 30 مليون طفل. وكأن الزمن أعاد المنطقة إلى نقطةٍ تسبق الصفر، حيث محاولات البناء الأولى لم تبدأ بعد.

عند التوقف أمام الأرقام، يتضح أن المشكلة ليست في الزيادة وحدها، بل في سرعة الارتداد. فخلال عَقد كامل (2000–2010)، احتاجت المنطقة إلى عشر سنوات كاملة كي تخفض ستة ملايين طفل من قائمة "خارج المدرسة" — أي متوسط تحسن سنوي يقارب 600 ألف طفل. لكن الانهيار بعد 2010 لم يحتج سوى خمس سنوات فقط ليمحو كل ما تحقق، ويضيف فوقه خسارة جديدة، إذ قفز العدد إلى 21 مليونًا بحلول 2015، بمعدل تدهور يقارب 2.4 مليون طفل سنويًا، وهذا يعني أن وتيرة التراجع كانت أسرع بأربعة أضعاف تقريبًا من وتيرة التقدم السابقة.

ثم جاءت مرحلة 2015–2025، التي تُظهر أخطر تحول: خلال عشر سنوات فقط، أضيف 9 ملايين طفل جديد إلى قائمة الإقصاء التعليمي، ليصل العدد إلى 30 مليونًا. وهو رقم لا يعكس أزمة تعليم فقط، بل تحولًا في بنية الأزمات نفسها، من صراعات محلية محدودة إلى أزمات إقليمية ممتدة شملت حروبًا، انهيارات اقتصادية، ونزوحًا واسعًا، جعلت التعليم أول ضحاياها وأكثرها صمتًا، بهذا المعنى، تكشف الأرقام أن المنطقة لم تعد فقط إلى نقطة البداية، بل تخطتها إلى الوراء، في أسوأ انتكاسة تعليمية تشهدها منذ خمسين عامًا.

وهنا يؤكد المحلل السياسي السوداني إسماعيل شريف، "في فوضى الحرب، يتعذر الإحصاء الدقيق، لكننا لا نتحدث هنا عن مئات الآلاف، نحن نتحدث عن ملايين الطلاب، فالسودان بلد فتي، قاعدة الهرم السكاني فيه هي الأعرض. إذا كان عدد السكان بضعاً وثلاثين مليوناً، فإن أكثر من 20 مليوناً منهم هم أطفال ويافعون في سن التعليم. عندما تتوقف المدارس، فهذا يعني أن ثلثي الشعب السوداني أصبح خارج التغطية المعرفية."

وحذر :"الإنسان بلا تعليم هو مشروع إنسان مدمر. ما نراه اليوم من بشاعة في الحرب السودانية هو حصاد سنوات من الجهل المجتمعي الذي تركته الدولة ينمو في الأطراف، والطرف الآخر في الحرب يرتكز في تجنيده للأطفال على استغلال أميتهم وجهلهم. لو كانت الدولة قد اهتمت بتعليم هذه الشرائح المهمشة في مناطق النزاع قبل سنوات، لما وجدنا اليوم طفلاً يحمل السلاح ويقتل بدم بارد، فالفراغ الذي يعيشه الطفل الآن، إذا لم نملأه بالتعليم، سيملأه أمراء الحرب بالرصاص."

نعم فانهيار التعليم ليس مجرد أزمة أكاديمية، بل هو ضربة قاتلة لمفهوم "الدولة الوطنية"، هذا ما يراه هاني الأعصر، الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية ومدير المركز الوطني للدراسات، حيث يقول :"الانتماء للدولة لا يولد معنا، بل يُصنع داخل الفصول الدراسية وعبر وسائل الإعلام. وعندما يتسرب الملايين من التعليم، فإنهم لا يتلقون الرسائل التي تربي بداخلهم الولاء للوطن".

وأضاف :"النتيجة الحتمية هي تراجع الانتماء للدولة، وصعود الولاءات التحتية، سيبدأ الفرد بالانتماء للقبيلة، للعائلة، للحي، أو للعصبية الدينية. عندما تغيب الدولة كمعلم ومربٍّ، تحل محلها العصبيات الضيقة"، ويحذر الأعصر من أن استعادة هذا الولاء لاحقاً قد تكون "مهمة مستحيلة"، لأن التنشئة الوطنية إذا لم تحدث في سن معينة، فإن إصلاح الشرخ يصبح في غاية الصعوبة.

وينتقل الأعصر للحديث عن البعد الدولي للأزمة، مؤكداً أن أوروبا ستدفع الثمن أيضاً، موضحاً :"انتشار الجهل يخلق بيئة طاردة للكفاءات أو هجرة الأدمغة، وفي نفس الوقت يدفع بالجهلة الذين لا يتحملهم سوق العمل المحلي إلى ركوب البحر بحثاً عن أي فرصة في الشمال، ونصبح أمام موجة هجرة مزدوجة: الكفاءات تهرب من بيئة الجهل، والجهلة يهربون من البطالة".

ويقول الأعصر: "الجهل يغذي العنف السياسي ويقتل أي فرصة للتحول الديمقراطي أو الحكم الرشيد. الأخطر من ذلك هو أن التنظيمات الإرهابية والدول التي تمولها ستجد في هذا الجيش من الجهلة مخزوناً بشرياً لا ينضب للتجنيد، الشاب الجاهل العاطل والفاقد للهوية الوطنية، هو الصيد الأسهل لأي تنظيم متطرف يبحث عن أدوات لتنفيذ عملياته. المنطقة مهددة بالبقاء في حالة نكبة دائمة من الصراعات المسلحة وتصاعد الإرهاب."

.jpeg)

طوق نجاة.. هل تنجح "البدائل"؟

وسط هذا الركام، يحاول البعض إشعال شموع صغيرة لتبديد ظلام الجهل، عبر مبادرات فردية أو دولية، تتراوح بين الخيام البدائية والحلول الرقمية المتطورة، ففي سوريا، تقف المعلمة "رديفة" (40 عاماً) كأيقونة للصمود، حيث حولت خيمتها بدعم من صندوق "التعليم لا يمكن أن ينتظر" ومنظمة اليونيسف، إلى فصل دراسي يعلم الأطفال باللعب. تقول رديفة: "أتمنى أن يغادر الأطفال الخيام"، لكنها تدرك أن خيمتها هي الحصن الأخير لحماية 2.4 مليون طفل سوري من الشارع.

وفي غزة، حاولت ابنة "أم عدي" استنساخ التجربة، فأطلقت مبادرة تعليمية بجهود ذاتية في شمال القطاع، ونجحت لدرجة نيل جائزة عربية. لكن الحرب لا ترحم المبادرات؛ فمع تجدد القصف، فقدت المعلمة الشابة خيمتها ومقاعدها وسبورتها التي اشترتها من مالها الخاص، ليعود طلابها إلى المربع الأول: النزوح.

وعلى الضفة الأخرى من النهر، تطرح مؤسسات دولية وإقليمية مبادرات وحلول رقمية، لتعليم اللاجئين عن بعد. ورغم نبل الفكرة، يصطدم الواقع الميداني بعقبات "لوجستية" قاتلة.

يفند كاظم أبو خلف (اليونيسف) هذه الحلول في سياق غزة قائلاً :"الحديث عن التعليم الرقمي في غزة ترف غير واقعي. التعليم الرقمي يحتاج ألواحاً إلكترونية وهي شحيحة جداً، وإن توفرت تحتاج لإنترنت في حين البنية التحتية مدمرة، وإن توفر الإنترنت يحتاج لكهرباء والشبكة منهارة، وإن اعتمدنا على المولدات فهي تحتاج لوقود والذي يدخل بنسبة 45% فقط من الاحتياج".

وأضاف "إنها دائرة شريرة مغلقة، حتى لو دخل الوقود، فالأولوية ستكون للمستشفى لإنقاذ جريح، وليس للمدرسة لشحن تابلت. التعامل مع هذا الواقع يحتاج لأكثر من مجرد شعارات رقمية، يحتاج لرفع الحصار، فالتعليم الرقمي ترف غير واقعي حالياً".

مدارس تحت الشجر

وفي السودان، يطرح خبراء محليون العودة إلى "جذور التعليم" كحل إسعافي. كما يقول المحلل السوداني اسماعيل شرف، بالرجوع إلى تعليم الرحل، قائلا :" العودة لتجربة مدارس تحت الشجر التي عرفها السودان في مناطق الرحل؛ حيث لا يحتاج الأمر سوى معلم، وسبورة، وظل شجرة، وبرامج إسراع تعليمي تدمج العامين في عام واحد، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان".

في حين يرى دكتور علم الإجتماع أبو حسيين :"نعم، هناك تعليم عرضي من خلال الحياة والمهن، والعقاد لم يدخل جامعة، لكن هذا استثناء لا قاعدة، بينما تعلم الفيزياء والكيمياء والعلوم الحديثة يحتاج مؤسسة. المدارس لا تعلمنا العلم فقط، بل تعلمنا الانضباط الاجتماعي. وغياب المدرسة يعني غياب المصنع الذي ينتج مواطناً منضبطاً، ويترك المجال للشارع والظروف ليشكلا وعي الطفل بعشوائية، فالمدرسة ليس لها بديل".

وبين خيمة "رديفة" الصامدة في سوريا، وخيمة ابنة "أم عدي" التي دمرت في غزة، وأحلام "التابلت" التي تصطدم بانقطاع الكهرباء، يبقى المشهد قاتماً، لكنه ليس يائساً تماماً، ربما يستحق إجتماع إقليمي - بنفس مستوي مؤتمرات إعادة الإعمار - يجلس فيه الجميع من مؤسسات دولية وأممية ودول ذات اقتصادات قوية تمول المبادرات، يجب أن يتكاتف الجميع، خاصة أنه لازالت هناك رغبة لدي الجميع باللحاق بركب التعليم قبل أن نفقده للأبد، ويتجلى هذا في مراكز الإيواء بغزة، حيث يرسم الأهالي كل صباح مشهداً سريالياً للأمل؛ إذ تخرج العائلات النازحة بأكملها للشارع، لتخلي الفصول الدراسية للطلاب لبضع ساعات، ثم يعودون للنوم فيها ليلاً، هؤلاء البسطاء يضحون بمأواهم الوحيد لكي يتعلم أبناؤهم حرفاً واحداً، مدركين بفطرتهم ما حذر منه الخبراء: أن التعليم ليس مجرد شهادة، بل هو طوق النجاة الأخير لمنع تحول الجيل القادم إلى "قنبلة موقوتة" لا تتقن إلا لغة العنف.